自华为以供应商的身份入局车圈以来,外界关于华为是否亲自下场造车、传统车企的客户接受度,质疑不断。

目前看,针对华为的零部件供应、 HI 模式和智选车模式三大业务,智选车模式营收基本平衡, HI 模式比较烧钱,且无法体现出华为对车企赋能的全部实力,随着高管变动与业务方向的不断调整,智选车正在成为主力。

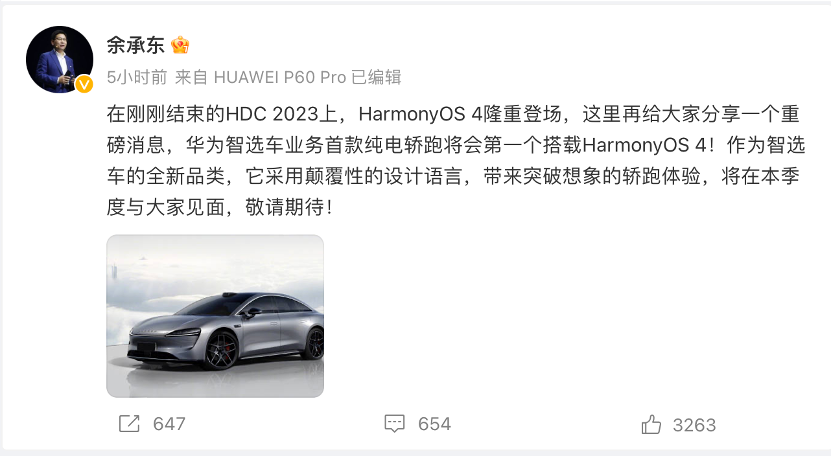

* 图片来源余承东微博

但今年以来,在价格战、产品更新缓慢等因素的影响下,华为与赛力斯联手打造的问界,销量表现不佳,作为去年最大的黑马,问界月销均破万辆左右,而今年仅在 0.5 万辆徘徊。

这也让华为在汽车行业的前途,蒙上了一层迷雾。

不过,就在最近,奇瑞、极狐和江淮多家传统车企,宣布加入智选车模式,这显然将会给华为构建的生态联盟,注入新力量。

不仅如此,长安与华为签署全面深化战略合作协议,也证明了华为在智能化领域的技术实力。咱们来分析一下,各路合作伙伴的加入,将会给华为智选车带来怎样的改变?

01 华为需要更强的合作伙伴?

鸿蒙座舱、高阶智驾辅助,在华为的技术输出下,问界 M5 一上市,就站在了智能汽车的高位。

尤其是在消费者对相关领域需求提升之后,问界在尖端科技技术上,是拥有比较突出的竞争力的。同时,华为也一直在及时的针对鸿蒙车机与智驾辅助进行 OTA 升级,产品的更新速度也可圈可点。

但对于汽车来说,技术只是竞争的一个层面,其他还关乎外观、内饰、底盘等多个维度,而问界 M5 的前身 SF5 已上市有段时间,车型面临中期改款。

可除了技术,其他方面的变化并不大,这也影响了整体的新鲜感与竞争力。侧面也反映了赛力斯在传统制造领域,关于更新速度与体系力的不足。

对比之下,无论奇瑞、江淮、长安,还是背靠北汽的极狐,都是在车市运作数十年的头部/腰部品牌,在整车制造领域的实力,远超赛力斯,这也能够让华为的智能技术,更好地落地到产品。

强强联合之下,车型的丰富程度与品质,也将会有正向的结果,对于喜欢华为的消费者来说,多家车企入局智选车显然是好事,起码有了更多的选择。

02 传统车企放下“面子”了?

还记得在华为刚入圈时,上汽集团董事长陈虹就曾“泼冷水”。

表示:绝不接受,如果与华为等第三方公司合作自动驾驶相关领域,就会被它们“牵着鼻子走”,失去了自己的灵魂,只剩下“一副空壳”,担心彻底沦为代工厂。

比较讽刺的是,上汽拒绝与华为合作后不久,转身拥抱中兴,双方将在汽车操作系统和车规级芯片等方面展开深入合作,也顺带推翻了“灵魂论”。

在智能化领域,像特斯拉、蔚小理等拥有全栈式研发能力的车企,只是少数。

而智能驾驶辅助、智能座舱、三电系统等,烧钱又考验技术研发实力,相比传统制造领域,软硬件的融合也是对汽车行业的挑战,强如大众、奥迪,也不得不转而考虑中国车企的技术平台。

在各类领域的快速迭代下,实力强的大厂确实有资本选择自研,将核心抓在手中,但考虑到时间与资金成本,合作开发同样是一种途径。

这也代表了理想与现实的落差。且在外部压力上,智能化领域的搭台唱戏,只是基础,按照马斯克的规划,特斯拉甚至可以向其他车企免费开放 FSD 技术,后期再通过软件订阅实现盈利。

想要与之抗衡,提速是国产车企面对的共同问题。就在不久前,余承东曾表示:不与华为合作,车企很难活下去。

背后的底气很直接,华为每年投资 100 亿元,有 7000 个工程师,即便对于行业巨头车企,想要追上都是非常困难的,合作不仅可以抵抗风险,还能发挥各自的优势,最终实现共赢的目的。

根本原因是,智能化时代的到来,正在打破汽车行业动力、底盘等传统技术壁垒。

03 “孩子”多了会打架吗?

至于华为智选车内部,在不同品牌加入之后,新车之间是否存在内耗,销售与售后体系又该怎样整合呢?

余承东此前曾表示:智选车模式下,新车规划都是不冲突的,有的做 SUV,有的做轿车,有的做 MPV;有的做 B+ 级的车,有的做 C 级车,有的做 D 级车,每个车厂做的产品是不重叠的。

就目前的信息来看,问界主攻 SUV;但华为与奇瑞的合作,不仅有轿车,也有 SUV 车型;与极狐的合作为轿车;与江淮的合作为 MPV。

虽然可以通过不同级别划分,来呈现出区别,但售价区间就摆在那里,面对如此多密集的车型,价格跨度会是一个大问题。

* 图片来源汽车之家

顺带说一句,此前有分析师表示:华为与江淮合作的 MPV 为百万级,年销量目标为 5 万台。老狐觉得不太靠谱,作为标杆,埃尔法的年销量仅在 2 万辆左右。

另外,通过图片来看,新车大小、造型基本看齐腾势 D9,或为 30 万级车型。

另一个方面,对于合作伙伴来说,华为智选车的产品是补充还是取代?自家的同款车型如何避免内耗,同样是定价上需要考虑的问题。

更重要的还有销售与售后体系,不同品牌的车,出现在同一个门店,该如何均衡产品之间的推荐率与曝光率。不同的配件与维修标准,又该怎样建立标准化的运营机制?

对于华为的资源整合能力,有着相当大的考验。

总的来说,随着 4 家合作伙伴的入局,华为智选车模式显然要放手大干一场。

根据规划,华为车 BU 需在 2025 年实现盈利,智选车与 HI 模式要叠加超过 100 万辆。目前,HI 模式不明朗,问界累计不到 20 万辆,还有 2 年多的窗口期,尽管局面向好,但华为智选车也并不轻松。

本文来自微信公众号“科技狐”(ID:kejihutv),作者:老狐,编辑:泽天